もしものとき、家族に迷惑をかけないためにやっておきたいパソコンとスマホのデジタル終活。まずは何を行うべきか、日本デジタル終活協会・代表理事で終活弁護士の伊勢田篤史さんに伺いました。

家族に迷惑をかけないために、まずやるべきこととは?

家族に迷惑をかけないためにデジタル終活でやるべきコトは、ズバリ!パソコンやスマホのロック画面を解除するための「ログインパスワードを共有しておく(書き残しておく)」ことです。これさえやっておけば「デジタル終活は、OK」といっても過言ではありません。

ログインパスワードがわからずパソコンやスマホを起動できないと、家族が「葬儀」「遺産相続」「サブスク」で困るからです。

具体的にどのような問題が起こるのか、見ていきましょう。

「葬儀」での困りごと

・遺影に使う写真が取り出せない

・故人の友人・知人の連絡先がわからない

遺影としていい写真を、故人のパソコンやスマホから取り出せなかったり、故人の友人や知人の連絡先が取れず、いい写真を集めることができなかったりして、免許証やマイナンバーカードの写真を、やむを得ず遺影に使ったという例もあるようです。

また、亡くなったことや葬儀の日程などについて、友人や知人にお知らせをしたくても、スマホの中に入れない(起動できない)ことで連絡先がわからないという問題も。後で、「どうして教えてくれなかったのか」と遺族が責められることもあるようです。

「遺産相続」での困りごと

・ネット証券や暗号資産などの資産を把握できない

昨年、新NISAが開始されたことを受け、ネット証券の口座を開設された方も多いと思いますが、万が一の際、遺族がパソコンやスマホ内に入れないと、故人のネット証券口座を特定することは容易ではありません。

家族に内緒で暗号資産に投資していた場合も同様です。このような場合、相続税の申告漏れがあったときには、もちろん追徴課税などのリスクがあります。

また、家族間の相続紛争の火種になることも。

万が一、ネット証券口座などの存在が事後的に発覚した場合、「他に、遺産があるのではないか? 他の相続人が、遺産を隠しているのではないか?」などと疑心暗鬼になり、結果として争族(相続紛争)に発展してしまう恐れもあります。

「サブスク」での困りごと

・故人が契約していたサブスクを特定できない

・サブスクを特定できても、解約が容易でない

故人のパソコンやスマホの中に入れない場合、故人がどんなサブスクを利用していたかを、遺族が正確に把握することは容易ではありません。

また、故人のサブスクの把握ができた場合でも、その解約に多大な労力を強いられるケースも珍しくありません(相談窓口に連絡しても返信がない、調査しますとの回答があっても、しばらく放置される等の事例があるようです)。なお、故人が支払いで利用していたクレジットカードの解約手続きを行おうとしても、サブスクを解約してからでないとカードの解約ができないという場合もあるようです。

ログインパスワードを書き残すとともに、日頃から契約しているサブスクを見直して使っていなければ解約しておきましょう(いわゆる断捨離ですね)。

ログインパスワードがわからず自力解除を試みると……

万が一の際、ログインパスワードがわからないと、遺族は自力解除(故人のログインパスワードの解明)を試みるでしょう。しかし、自力解除はかなりのリスクを伴います。

特に注意すべきは、スマホです。

iPhoneについては、ログインパスワード(パスコード)を一定回数(10回)失敗すると、スマホ内のデータがすべて完全消去されてしまう機能(いわゆる、自動初期化機能)が備わっており、故人が当該機能を使用していた場合、遺族が自力解除に失敗してしまうと、故人のスマホ内のデータが完全消去されてしまう恐れがあります。

また、Androidについては、AndroidOS自体に自動初期化機能が標準装備されているわけではないですが、スマホの機種によっては、Galaxyのように自動初期化機能が備わっている機種もあり、注意が必要です。

なお、スマホについては、キャリアショップに持って行けばなんとかなるのでは……と、考える方も多いかと思いますが、キャリアショップでは対応してもらえません。

一方で、専門家に、スマホのログインパスワードのロック解除を依頼することは可能ですが、費用が高額(20~50万円程度)かつロック解除にかかる期間が長期となり得る(半年から1年以上掛かるケースも)ことから、相談者の多くは諦めるケースが多いようです。

また、パソコンについても注意が必要です。 これまで、パソコンについては、パスワード入力に対する制約はありませんでしたが、昨今のサイバー攻撃等の背景もあり、Windows11からは、複数回連続でパスワードを失敗すると一定時間再入力を受け付けなくなる等の制約が設定されるようになりました。

ログインパスワードを伝える方法

パソコンやスマホのロックが解除できないと、残された家族は大変苦労をします。生前からログインパスワードを伝えておくことも考えられますが、生前から伝えることに抵抗がある方も多いかと思います。そこで、万が一の際、残された家族にログインパスワードを伝えることができる仕組みを作っておきましょう。

エンディングノートに書いておく

まず、“もしものとき”に備えて家族が判断や手続きを進める際に必要な情報を残しておくエンディングノート、にパソコンやスマホのログインパスワードを記しておく方法が考えられます。

エンディングノートを使用する場合の注意点は、「エンディングノートを書いたことと共に、記したノートの保管場所を家族に伝えておくこと」です。

エンディングノートを書いたことや保管場所を伝えておかないと、万が一の際に、遺族に見てもらえない可能性が高いといえるためです。

なお、そんなことをしたら生前に見られてしまうじゃないか、という方は、エンディングノートを封筒に入れて封印しておくとよいでしょう。

(万が一、封印を破られた場合には、ログインパスワードを変更するだけで足ります)

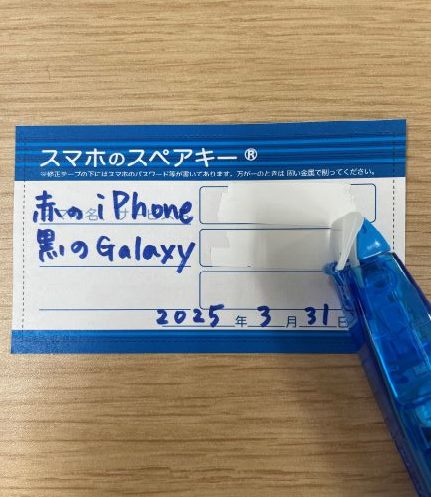

「スマホのスペアキーⓇ」に書いておく

私が、著書や講演でオススメしている方法が、「スマホのスペアキーⓇ」を使う方法です。スマホのスペアキーⓇに、パソコンやスマホなどのデバイスごとにパスワードを記しておきます。一緒にApple IDやGoogleアカウントのパスワードも書いておくと、なおよいでしょう。

なお、「スマホのスペアキー」のテンプレートは私の著書『デジタル遺品の探しかた しまいかた 残しかた+隠しかた』の共著者、古田雄介さんのホームページから無料でダウンロードできます。

なお、「スマホのスペアキーⓇ」でなくても、余った自身の名刺の裏や名刺サイズの紙で代用する形でも構いません。

作成した「スマホのスペアキーⓇ」については、財布や通帳に挟んでおきましょうとお伝えしています。これらの場所については、万が一の際に、何も言わなくても遺族に確認してもらえる可能性が高いためです。

生前に財布や通帳を見られる事が心配という方は、記載したパスワードが不意に見られないように、パスワードに修正テープを数回走らせてマスキングしておきましょう(この場合は、「修正テープの下には、ログインパスワード等が書いてあるため、削って確認してください」等と、別途メモを記しておきましょう)。

“ログインパスワードを書き記して、家族に共有する仕組みを作っておく”。これがデジタル終活の一丁目一番地です。是非、ここまでお読み頂いた読者の皆さまも、いますぐデジタル終活に着手してくださいね。

伊勢田篤史さん/終活弁護士、日本デジタル終活協会・代表理事、となりの法律事務所パートナー弁護士。デジタル終活の大切さを講演やメディアで発信している。『第2版デジタル遺品の探しかた・しまいかた・残しかた+隠しかた』(日本加除出版)など著書多数。