近年は、ライスボウルを3連覇中のアメフット・Xリーグ1部の強豪『富士通フロンティアーズ』のホームグラウンドとしても知られる『富士通スタジアム川崎』。そんな富士通スタが、まだ『川崎球場』と呼ばれた昭和の終わり。この場所は、日本中の視線を釘づけにした“伝説”の舞台ともなりました。

それが、すでに全日程を終えていた首位西武を「0.5」ゲーム差で追う近鉄のシーズン最終戦。昭和63年10月19日のロッテvs.近鉄ダブルヘッダー。通称“10・19”。

連勝すれば、8年ぶりのパ・リーグVを自力で決められる状況にあった近鉄は、迎えたこの大一番でまさかの苦戦を強いられ、1勝1分。“時間切れによる引き分け”という無情の幕切れとともに、西武の逃げきり“V4”を許すことになったのです。

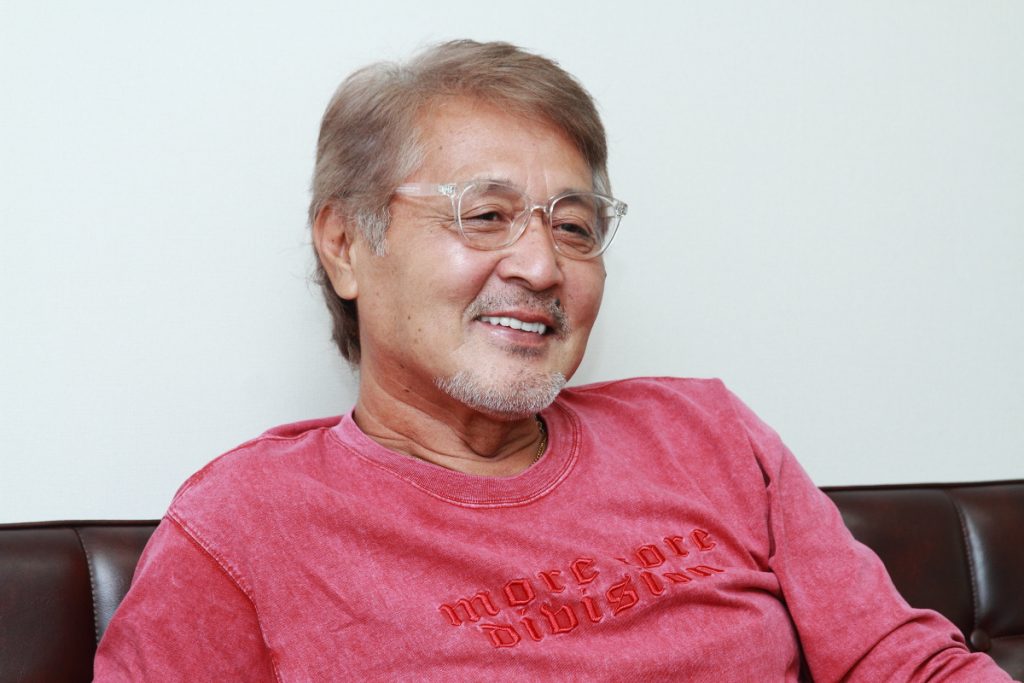

今回はそんな球史に残る“伝説”の試合を、もう一方の当事者であるロッテ目線でプレイバック。あの日、2試合ともにフル出場していたロッテOB・愛甲猛さんと、同じくスタンドから“フル出場”の元応援団員・横山健一さんにお話を聞きました。

球史に残る“伝説”はロッテが弱すぎて生まれた!?

久々の来訪だという愛甲さん(写真右)は、見違えるように整備された現在のスタジアムに感嘆の声。一方の横山さん(同左)は、同地で節目ごとに開催されてきた“10・19”関連のイベントでも「語り部」として活躍中。

「あの年、ロッテは対近鉄戦の残り10試合を9敗1分けだったんだよ。阪急に負けた近鉄が1戦も落とせない状況でこっちに来たってのも当然あったけど、10試合のうちどこかでウチが1勝でもしていれば、そもそも“10・19”は起きなかった。ある意味、ウチが負けまくったせいで勝手にドラマを作っちゃったっていうのもあるんだよね」

そう話す愛甲さんは、当時不動の3番打者。第1試合でも初回に先制の17号2ランを放つなど、86年オフに“世紀の1対4トレード”で中日に移籍した“三冠王”落合博満選手なきチームを牽引する、若きロッテの“顔”でもありました。

「ただ、俺らだって最初からあんな結末は望んじゃいなかった。これはいまだから話せるけど、試合前のミーティングでは“近鉄に勝たせてもいいよな”って話も出てたんだよ。もっとも俺自身は、初の3割もかかっていたから、気持ち的には複雑だった。まぁ、結果的にあの日は最初の2ラン1本だけ。2試合目なんかはとくに球場全体があまりに異様で、塁に出たら近鉄ファンに何を言われるかわからない雰囲気でもあったからね」

愛甲さんの知るかぎり、「川崎での近鉄戦が満員になったのは、村田兆治さんの200勝がかかった一戦と“10・19”だけ。それ以外はいつもガラガラだった」とか。

ロッテの本拠地球場にもかかわらず、スタンドは地元・大阪からも大挙つめかけた近鉄ファンで超満員。ふだんは内野のベンチ上で声を張りあげる応援団員の横山さんも「この日ばかりはさすがに応援どころじゃなかった」として、さらに言います。

当時すでにロッテの社員でもあった横山さん。ファンの間では、東京スタジアムから“ジプシーロッテ”、川崎、千葉とすべての時代に精通する“生き字引”的な存在としてよく知られています。

「本拠地なのに応援団がいないなんて、そんなみっともないことはできないからその場にはいましたけど、前日の18日も2対12とかでボロ負けでね。若い連中のなかには一生懸命ラッパを吹いてる子もいたけど、内心では“どうせ負けるんだろうな”なんて思いながら観てました。それに、当時の僕らからしたら西武は強くて憎たらしい存在(笑)。気持ち的には“近鉄に優勝してほしい”というのもありましたしね」

ホイッスルをくわえて音頭をとる若かりし頃の横山さん。いまでは考えられないけれど、当時のプロ野球は内野のベンチ上こそが応援団の“本流”でした。

仰木監督の“失言”でロッテベンチが戦闘モードに

ところが、第2試合が始まって早々、1回裏に“事件”は起こります。

愛甲さんの前を打っていた2番の佐藤健一選手(のちに登録名を「兼伊知」に変更)が、相手先発・高柳出己投手からデッドボールを受けて悶絶。これを心配した有藤通世監督らがベンチから出てきたことで試合が一時ストップしたのです。

「そのとき様子を見に来た仰木(彬)監督が何気なくかけた“痛いんなら替われば?”って言葉が、有藤さんの逆鱗に触れてね。ベンチに戻ってくるなり、鬼の形相で“絶対に勝たすな!”って。そこで空気が一変。俺らのほうにも一気に緊張感が出たんだよ。時間切れの原因になった9回裏の猛抗議も、仰木さんのあのひと言がなかったら、有藤さんがあそこまで引っぱることも、たぶんなかったはずだしね」(愛甲さん)

結局、セカンドランナー・古川慎一選手の牽制タッチアウトを巡って、9回裏に有藤監督が執拗に抗議した相手二塁手・大石大二郎選手の走塁妨害は、審判団には受け入れてもらえず、4対4のタイスコアのまま延長戦へと突入。

その時点ですでに3時間30分を経過していた試合は「試合開始から4時間を経過した場合は、そのイニング終了をもって打ち切り」という当時のパ・リーグ規定により、10回裏で無情の幕切れを迎えることになったのでした。

“10・19”。優勝を逃して頭を抱える仰木彬監督(当時)と茫然自失の近鉄ナイン。写真:日刊スポーツ/アフロ

「結果に納得のいかない近鉄ファンがいっこうに帰ろうとしないから、俺らも球場に缶詰めにされて、出られたのは夜中の1時とか。昼の12時頃には球場入りしていたから、本当に長い一日だったよ。ただまぁ、当時はテレビ中継が入っていることさえ知らずにやっていたからね。あの場ではまさか、36年が経ったいまもこうして語り継がれるほどの出来事になるとは、露ほども思ってはいなかったのも確かだよ」(愛甲さん)

球場広告の“痕跡”とともに現存する外野フェンス。77年4月29日の大洋vs.阪神戦では、阪神・佐野仙好選手がここに激突して、頭蓋骨を陥没骨折。それが、いまや主流のラバーフェンスが普及するきっかけともなりました。

同時刻の関西では名門・阪急が“身売り”の衝撃も

ちなみに、この“10・19”と同日、ほぼ同時刻。近鉄が本拠としていた関西では、もうひとつの“大事件”が起こっていました。

同年8月末の時点で、ダイエーへの“身売り”がすでに決定していた南海ホークスに続いて、パ・リーグで最も長い歴史をもつ名門・阪急ブレーブスまでもが“身売り”を発表。譲渡先となったオリエント・リース(現オリックス)が、当時まだほとんど知名度のない新興企業だったことも手伝い、現場は大いに混乱をきたしたと言われます。

「正式発表があったのは、第2試合が始まってすぐ。近鉄優勝の瞬間を見届けるためにこっちに来ていた顔見知りの記者さんたちが、“急遽、大阪に戻ることになった”と押っ取り刀で球場を後にしていった姿は、いまでもよく覚えています」(横山さん)

当時の思い出話に花が咲くお二人。球場に入れなかった人々が外階段の踊り場や屋上に押し寄せた当時新築の『ハウスプラザ角倉』(右手奥)はいまも健在。

さらに言うと、そんな“パ・リーグのいちばん長い日”の翌日には、またしても川崎球場が「南海最後の公式戦」というメモリアルな一戦の舞台に。ここでもいっさい“空気を読む”ということをしなかったロッテは、5対3で見事勝利を収めていたりします。

※この試合では、当時ルーキーだった伊良部秀輝投手がプロ初セーブ。その3日後の10月23日、西宮球場での「阪急最後の公式戦」でも対戦相手はロッテでしたが、こちらは7対1で阪急が勝利。現役最終登板だった山田久志投手が完投勝利を飾っています。

「当時は知る由もなかったですが、ダイエーは南海を買収する以前に、実はロッテとも交渉していてね。まかり間違えば、ロッテがなくなっていた可能性も十分あった。04年の球界再編のときもそうでしたが、応援できるのは決して当たり前じゃないんだなって。あの年は、そういうことをつくづく感じた1年でしたね」(横山さん)

最後まで残っていた照明塔の撤去に合わせて開催された23年1月7日の「村田兆治さんの思い出を胸に去り行く照明塔を見送る会」で、“カクテル光線”も見納めに。

いまはその一部がモニュメントとして残されています。

翌シーズンも最下位ロッテが“キングメーカー”に

ところで、この“10・19”で涙をのんだ近鉄は、翌89年に西武&阪急改めオリックスとの激しい三つ巴を制して悲願のリーグVを達成することになりましたが、その優勝を決定づける一発を放ったのも、実は他ならぬ愛甲さん。

巷では、西武球場での“10・12”西武vs.近鉄ダブルヘッダー、ラルフ・ブライアント選手の4連発(4打数連続ホームラン)がよく知られていますが、真の“キングメーカー”は、2年連続でぶっちぎりの最下位。9月までわずか5勝(14敗1分)とカモにされまくっていたオリックスに、10月だけで3勝(3敗)もしたロッテでもあったのです。

「12日のダブルヘッダーで西武が脱落。残るオリックスに引導を渡したのが、結果的には、最終戦で佐藤義則さんから決勝の逆転3ランを放って、近鉄のマジックを“1”にした俺だった。終わってみれば、ゲーム差なしの勝率1厘差という前年以上の大接戦。まぁ、自分で打っておいてなんだけど、実のところ、当時の俺は仲のいい選手が多かったオリックスに勝ってほしいと思っていたんだけどね(笑)」

数少ない遺構のひとつである、「川崎球場」の信号案内標識もすでに撤去が決定。取り外されたプレートはスタジアムで保管されることになっています。

昭和と平成のちょうど狭間で起きていた、川崎球場を舞台にした奇跡の数々。

98年10月10日の横浜vs.中日戦(横浜スタジアム)以降、日本のプロ野球ではその後一度も組まれたことのないダブルヘッダーに、あるいは“昭和パ・リーグ”という響きに、我々がどこかロマンを感じてしまうのも、脳裏に焼きついて離れない“10・19”の鮮烈すぎる記憶のせいなのかもしれません。

愛甲猛(あいこう・たけし)さん/1962年、神奈川県生まれ。80年に横浜高のエースとして夏の甲子園で全国制覇。同年のドラフト1位でロッテに入団。84年に野手転向を契機にレギュラーをつかみ、パ・リーグを代表する好打者として活躍した。535試合連続フルイニング出場は、18年に秋山翔吾(当時西武/現広島)に抜かれるまでリーグ記録。

横山健一(よこやま・けんいち)さん/1963年、東京都生まれ。東京スタジアム(東京球場)時代からのファンが高じて、オリオンズ内野応援団の一員に。86年からはロッテ社員と応援団の“二足のわらじ”。93年から15年まではマリーンズの球団職員としてスタジアム部部長などを歴任した。