ビデオと言えばVHSが主流だった昭和時代。テレビデオなるテレビの存在も今は昔、実は今、VHSの記録映像が永遠に失われるのではないかといわれています。家族の記録や思い出から、大好きなアーティストのLIVE映像まで、今やタンスに眠りかけているVHSをどうすればいいのか、情報技術に詳しい中央大学国際情報学部教授、岡嶋裕史さんに伺いました。

ユネスコが警告を出すVHS「2025年問題」とは

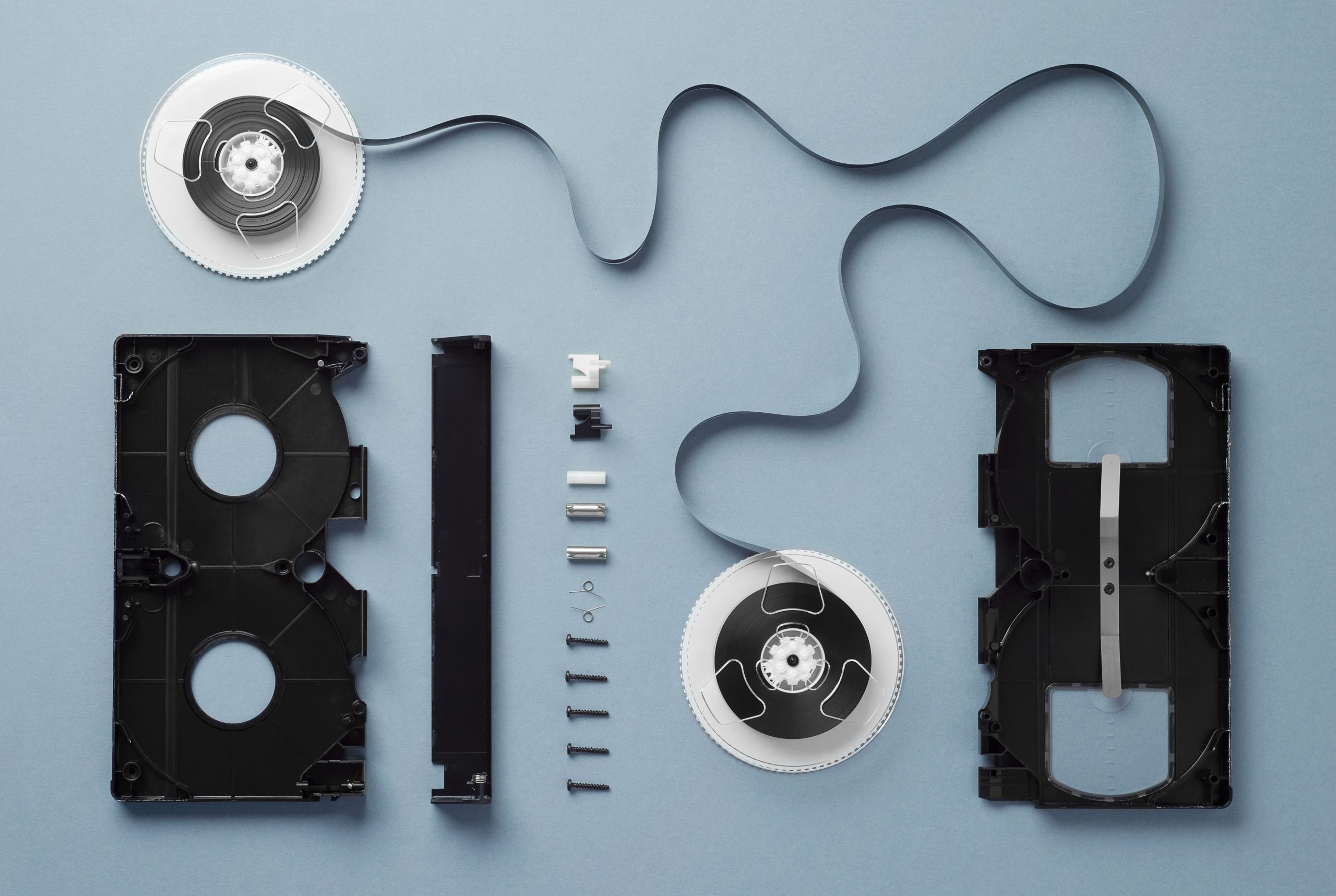

VHSが主に使用されていたのは1980年~90年代。当時レンタルビデオと言えばVHSが主流でした。その後DVDやBlu-Rayの登場によって、どんどんVHSは姿を消していき、2016年には再生デッキの製造まで終了します。

VHSの耐用年数はおよそ20年。保存状態によってはテープが劣化し、再生できないものも出てきた今、国際連合教育科学文化機関 (ユネスコ)が2019年に「2025年までにデジタル化しなければ、映像が永遠に失われかねない」と警鐘を鳴らしました。

使い捨てから、永久保存へ

VHSの記録が失われることでどんな問題があるのでしょうか。

そもそも昔はデータ自体にそれほど価値を見出していなかったので、不要なデータは上書きされたり、破棄されたりしてきました。ところが今の時代、情報技術が進歩し、残しておいた昔のデータでいろいろなことができることがわかってきたのです。そうすると、データの価値が急上昇。保存コストの低下もあいまって、残せるものはできるだけ残しておこう、とデータは保存するものへと変わってきました。

個人の認識も同様に変化。昔はデジカメで撮った写真はいつまでも保存しておかずに印刷したら削除していたと思います。それが今では印刷せずにデータとしていつまでも保存するのが主流になっているのではないでしょうか。

データは捨てるものから残すものへ、が今の世界の潮流なのです。

手元にあるVHS、今後どうすべき?

VHSがテープである以上、放っておくと劣化は避けられないもの。できるだけ早くデジタルデータに変換するのがオススメです。保存された媒体にもよりますが、一般的にアナログデータの方が劣化したときの再生品質が低くなります。

できるだけ劣化の少ない状態でデジタル化したほうが、最善の状態を保てます。もちろん、デジタルデータを入れたメディアも劣化していきますが、デジタルの場合、メディアの寿命が来て、次のメディアに移し替えるときも、データの劣化をゼロ、ないしは最小限に抑えられます。

もし、ふだんからVHSを使っていないのであれば、自分でデジタル化するのは避けたほうが良いでしょう。長く使用していないVHSはカビの発生やテープの伸びなどが起きている可能性があり、せっかくのテープも機器もダメにしてしまう可能性があります。

家に設備が揃っているからダメもとで試してみる、ならよいですが、大切な映像を扱うのであればプロの業者に頼むのがいちばん安全で効率的です。大手電機屋やカメラ屋などでも取り扱いがありますので、近くのお店に聞いてみるとよいでしょう。

もし、多量のVHSをデジタル化したい場合は、DVDだと枚数が多くなるので、USBメモリーなどにも対応しているか確認しておくとよいでしょう。

DVDか、Blu-Rayか? 最適な保存法は?

何を記録メディアとすればよいか。100年保存などといわれることもありますが、実際には、DVDも、Blu-Rayも耐用年数は10~20年程度。そもそも、最近はオンデマンドのビデオサービスが増えているので、DVDやBlu-Rayもいつまで存在するかなんて誰にも分かりません。

何かあるたびに、データはそのまま、容器を移し替えていく。そう考えれば、壊れやすくても扱いやすいハードディスクやUSBメモリーなどがいいかもしれません。いっそうのこと、クラウドストレージサービスに預けてしまうのも一案です。

ついつい物があるので間違えがちですが、私たちにとって大切なのはVHSでも、DVDでもなく、その中に記録されたデータ。つまりデータが残れば、記憶媒体は何でもいいのです。

手軽に見たり、使ったりしたいという方は、抜き差しも不要なハードディスクがオススメですね。ただし、先にも述べたようにハードディスクは寿命が短く、また衝撃などにも弱いことには注意してください。一方でコレクターとしてモノが並んでいる状態を見るのが好きな方や、10年、20年それでもてばいいよという方はDVDやBlu-Rayといったメディアで保存するといいと思います。

将来的に、物としてのメディアはなくなりつつある

今の時代、データはインターネットを経由して、センターサーバーでやりとりするのが中心。以前は通信回線が遅く、メディアで渡したほうが早かったのですが、今は通信速度が早くなったので、わざわざメディアに保存して渡す必要がなくなりました。

データを渡す時も、クラウドストレージ上にあるドライブを見てくださいっていう方がずっと楽だし、コロナ禍の影響でみんな慣れましたよね。

VHSは物理的に見られなくなる可能性から問題として取り上げられましたが、今後はDVDなどのメディアがインターネットに吸収されていくかもしれないですね。

岡嶋裕史さん/中央大学国際情報学部教授、中央大学制作文化総合研究所所長。1972年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研究科博士後期課程修了。博士(総合政策)。専門は情報セキュリティ、ネットワーク。富士総合研究所勤務、関東学院大学経済学部准教授・情報科学センター所長、中央大学総合政策学部准教授を経て、19年より現職。著書に『Web3とは何か』、『メタバースとは何か ネット上の「もう一つの世界」』(いずれも光文社新書)、『思考からの逃走』『プログラミング/システム』(いずれも日経BP)など他多数。