家の断熱性を高める工事費、防犯グッズの購入費や設置費、耐震リフォーム費など、「住まい」や「防災」に関するお金で自治体の窓口などに申請するともらえる補助金や給付金制度があります。その主なものを紹介します。

「住まい」で“申請する”ともらえるお金

「住まい」に関する給付金はさまざまな種類があります。ここでは、暮らしを快適に・安全に暮らすためにかかる費用に関する、主な補助金・給付金を紹介します。

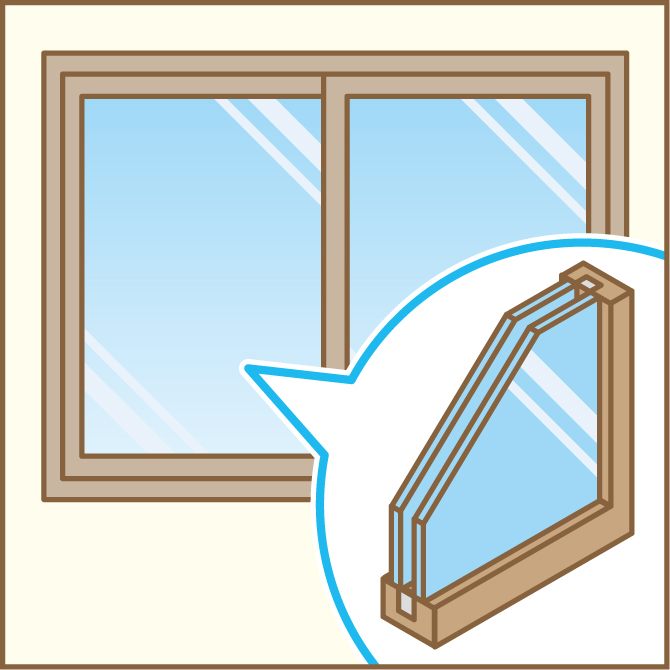

窓の断熱性を高めるリフォームなどでもらえる/住宅省エネ2025キャンペーン

省エネ化促進を目的としたもので、「高断熱窓の設置」や「高効率給湯器(エネファームやエコキュートなど)の導入」、などについて申請をすると補助金が給付されます。

外壁や床の断熱改修、バリアフリー改修なども対象で、補助額は5~280万円。

2024年11月22日以降に着工したものが対象で、申請は2025年3月から受け付けています。

申請はリフォーム会社が行いますが、着工前に手続きが必要なため、まずは自治体に確認したりリフォーム会社に相談したりしましょう。

申請先/住宅省エネポータル

補助額/1戸あたり上限200万円

防犯カメラやセンサーライトなど防犯グッズや設備の設置でもらえる/個人向け住宅防犯設備補助金など

多くの自治体で、防犯カメラやセンサーライト、窓ガラスの防犯フィルムや補助錠、自動録音電話機などの防犯グッズや設備を設置した場合に、費用の一部を補助しています。

上限4万円など補助金の金額や条件などは自治体によって異なり、申請には領収書や設置後の写真の提出などが求められる場合があります。

お住まいの地域の制度について、詳しくは自治体のホームページや窓口で最新の情報を確認しましょう。

申請先/市区町村の危機管理課や防犯課など

補助額例/東京都葛飾区の場合:上限6万円

実家の空き家解体時にもらえる/空き家解体補助金制度など

空き家になった実家を放置していると、老朽化によって庭の草木が放置されるなど街の景観が悪化し、それにより犯罪や不法投棄などの近隣に迷惑がかかる場合があります。こうしたリスクを回避するため、空き家の解体や塀の解体費用を補助する自治体が増えています。補助金は自治体によって異なりますが、解体費用の1/2程度が補助される場合もあります。

解体費用の相場は1軒200~300万円と高額ですので、補助金が降りれば負担軽減になります。また、空き家は放置していると高い税率で課税されることもあるため、解体費だけでなく、空き家の耐震改修費や家財道具の処分費用を補助する自治体などが増えています。詳しくはお住まいの自治体に確認しましょう。

申請先/市区町村の生活課など

補助額例/神奈川県横浜市の場合:上限50万円

「防災」で“申請する”ともらえるお金

地震に備えて耐震用診断費用の助成を受けたり、被災した場合に活用できたりする主な制度を紹介します。

防災グッズを備える際にもらえる/防災用品購入補助金制度など

携帯トイレや消火器本体、モバイルバッテリーやカセットコンロ・コンロ用燃料などの防災グッズの購入費の一部を、上限5,000円など助成する自治体があります。同様の制度がないか自治体に確認してみるといいでしょう。

申請先/市区町村の危機管理課など

補助額例/長野県安曇野市の場合:上限2万円

家の耐震性を調べて備えたいときにもらえる/木造住宅耐震診断助成など

1981(昭和56)年5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、耐震診断を無料で実施したり、上限10万円など、費用を助成したりする自治体が増えています。

申請先/市区町村の建築住宅課・都市整備課など

補助額例/千葉県船橋市の場合:上限8万円

耐震リフォームをする際にもらえる/住宅の耐震改修補助金制度など

耐震診断を受けて評価が安全基準より低かったり、築年数が古く老朽化していて不安を感じていたりする場合は、自治体の耐震リフォームの助成制度を活用しましょう。多くの自治体で上限100万円前後の補助金を設定していますが、条件などは自治体によって異なるので、地域の自治体窓口やホームページで具体的な情報を確認しましょう。

申請先/市区町村の建築住宅課・都市整備課など

補助額例/埼玉県川口市の場合:上限60万円

災害で壊れた住宅の修理費がもらえる/住宅の応急処理制度など

災害により災害救助法が適用された地域で、「準半壊」「半壊」「中規模半壊」「大規模半壊」の判定を受けた住宅の居住者などは、「住宅の応急処理制度」を活用できます。屋根や床、窓、上下水道の配管や便器や浴槽など日常生活に必要不可欠で緊急を要する箇所が対象となります。修理費用は自治体が直接業者に支払う制度です。70万6,000円以内などの上限があり、上限を超えた金額は自己負担となります。工事着工前に申請が必要であったり、修理の範囲に制限があったりするので、詳しくは地域の自治体窓口やホームページで具体的な情報を確認しましょう。

申請先/市区町村の建築住宅課・都市整備課など

補助額例/石川県珠洲市の場合:上限70万6千円

安心で安全な暮らしを維持するため・回復するための補助金や助成金は、紹介したもの以外にもさまざまなものがあります。自治体のホームページや窓口などで確認して、情報収集をしておくことをオススメします。

※制度の名称や金額、申請先は自治体によって異なります。

※掲載情報は2025年4月現在。

監修 松浦建二さん/ファイナンシャルプランナー。20年以上に渡るライフプランの相談経験と自らの家計管理経験を生かし、家計の見直しや節約、住宅ローン、保険の見直しなどのアドバイスを行っている。女性ファイナンシャルプランナーが多いなか、男性目線での節約術の提案も好評。本サイトでは「保険料を賢く抑える!50代からの自動車保険見直し術」を監修。松浦建二さんのホームページ「PRIVATE MONEY」