高齢になったときの医療費や介護費、いったいいくらかかるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。実は申請すれば払いすぎたお金が戻ってきたり費用を抑えたりできる制度があります。知っておくと安心な制度について、介護・暮らしジャーナリストでファイナンシャルプランナーの太田差惠子さんに伺いました。

医療費の負担を減らす制度とは?

連日ニュースで取り上げられている「高額療養費制度」のほか、医療費の負担を軽減する制度を紹介します。

高額療養費制度

「高額療養費制度」は、月の1日から末日までの1カ月ごとの医療費の一部負担額が自己負担限度額を超えた場合に、超過分が高額療養費として支給される制度。限度額は年齢や所得によって異なります。

限度額がわからないとか、申請方法がわからなくてもあまり心配する必要はありません。マイナ保険証を利用することで、通院・入院ともに支払いを自己負担限度額までとすることができます。マイナ保険証を利用していない場合は、限度額適用認定証を利用して、自己負担限度額までとすることができます(事前に、加入している医療保険から「限度額適用認定証」を取り寄せます)。

「限度額適用認定証」などを提示しないで、病院の窓口でいったん3割などの自己負担分を支払った場合は、通院・入院した月の翌月から2年以内であれば高額療養費を請求し、払戻しを受けることができます。

また、ご自身やご家族で入院の時期を選べる場合、入院期間は月をまたがないようにするのがよいでしょう。例えば3月25日~4月5日まで入院したとすると、3月分と4月分の2カ月分の限度額を支払わなくてはいけないからです。可能であれば、入院期間はひと月の1日~末日までにして、制度を賢く利用しましょう。

●問い合わせ・申請先:被保険者証に書かれている保険者(健康保険の運営主体のこと)

保険者ごとの問い合わせ先は以下の通りです。

・被保険者証に、「○○健康保険組合」、「全国健康保険協会」、「○○共済組合」と書かれている方

→ 記載されている保険者までお問い合わせ下さい。

・被保険者証に、「○○国民健康保険組合」と書かれている方

→ 記載されている国民健康保険組合までお問い合わせ下さい。

・被保険者証に、市区町村名が書かれている方

→ 記載されている市区町村の国民健康保険の窓口までお問い合わせ下さい。

・被保険者証に、「○○後期高齢者医療広域連合」と書かれている方

→ 記載されている後期高齢者医療広域連合までお問い合わせ下さい。

医療費控除

ご自身やご家族の分も含めて1年間に支払った世帯医療費が10万円を超えた場合、税務署に確定申告をすると税金の一部が戻ります。医療費には通院のための交通費なども対象になります。

●問い合わせ・申請先/税務署

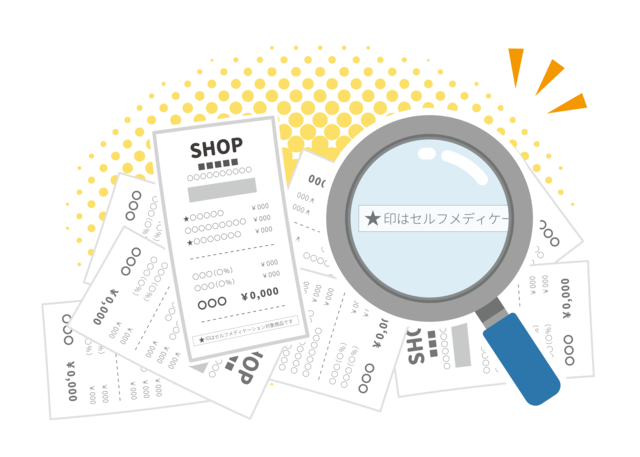

セルフメディケーション税制

1年間のOTC医薬品(薬局やドラッグストアなどで購入できる一般用医薬品)の一世帯での購入額が12,000円を超えると、一定の金額の所得控除を受けられる制度。上限を超えていたら確定申告の際に申請しましょう。

セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、購入した際のレシート(領収書)に控除対象であることが記載されています。

申告の際には領収書を添付する必要があるので、レシートは捨てずにとっておきましょう。

医療費控除とセルフメディケーション税制は、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。病院にかかることが多くて医療費が年間10万円を超える方は医療費控除を、市販薬の購入金額が多い方はセルフメディケーション税制を受けるとよいでしょう。

●問い合わせ・申請先/税務署

介護費の負担を減らす制度とは?

50代以上の方なら、ご自身の将来の介護費についてもそうですが、親御さんの介護費の一部を負担していて、これからいくら費用がかかるのか不安を抱いている方もいらっしゃると思います。介護費も医療費と同様に、限度額を超えると超過分が払い戻される制度がありますので、主なものを紹介します。

高額介護サービス費

1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときに、 超えた分が払い戻される制度。一般的な所得(年金額)の方の負担限度額は月額44,000円ですが、所得により限度額は異なります。

「高額介護サービス費」は、在宅介護でも施設介護でも受けられる制度です。

●問い合わせ・申請先/市区町村の介護保険課など

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険の両方を使い、8月1日~翌7月31日の1年間で自己負担の合算額が限度額を超えると、超過分が払い戻されます。

例えば高齢のご両親が同じ医療保険に入っていて、父親が医療費をたくさん使っており、母親が介護費をたくさん使っている場合、申請をすればそれぞれを合算した超過分が戻ってきます。

●問い合わせ・申請先/被保険者証に書かれている保険者(健康保険の運営主体のこと)・市区町村の介護保険課など

特定入所者介護サービス費

介護保険施設※へ入所した場合やショートステイを利用した場合の居住費(滞在費)と食費の自己負担額を軽減する制度です。

生活保護受給者、又は世帯全員が住民税非課税であり、預貯金等の金額が定められた額よりも低い方が対象です。

※介護保険法に基づき介護保険サービスを利用できる公的な入居施設。介護施設の「特別養護老人ホーム(特養)」、リハビリを中心とした「介護老人保健施設(老健)」、長期入院して療養する「介護医療院・介護療養型医療施設」がある。

●問い合わせ・申請先/被保険者証に書かれている保険者(健康保険の運営主体のこと)・市区町村の介護保険課など

介護保険負担限度額認定証

特定入所者介護サービス費の対象者に交付される認定証です。

介護保険施設に入居していなくても、ショートステイでの利用も可能です。

●問い合わせ・申請先/被保険者証に書かれている保険者(健康保険の運営主体のこと)・市区町村の介護保険課など

住宅改修費

手すりの取付けや段差の解消など、介護保険を利用して住宅の改修を行う場合、事前に申請をすれば20万円までの住宅改修費の負担が原則1割(所得によっては2~3割)になります。

<対象となる住宅改修>

① 手すりの取付け

② 段差の解消

③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

④ 引き戸等への扉の取替え

⑤ 洋式便器等への便器の取替え

⑥ その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

●問い合わせ・申請先/被保険者証に書かれている保険者(健康保険の運営主体のこと)・市区町村の介護保険課など

特定福祉用具販売

手すりや歩行器、車いすなどの福祉用具のうち、入浴や排せつなどに用いる以下のような貸与になじまない福祉用具の購入に対して、購入費の一部を支給する介護保険の制度。事前にケアマネジャーへの相談が必要です。

<対象となる福祉用具>

① 腰掛便座

② 自動排泄処理装置の交換可能部品

③ 排泄予測支援機器

④ 入浴補助用具

⑤ 簡易浴槽

⑥ 移動用リフトのつり具の部分

⑦ 固定用スロープ

⑧ 歩行器 ※歩行車は除く

⑨ 歩行補助杖 ※松葉杖は除く

購入費はいったん利用者が全額を負担し、あとで領収書などを添えて申請をすると同一年度内10万円を上限に、利用者負担分(1~3割)を除いた金額が支給されます。

●問い合わせ・申請先/被保険者証に書かれている保険者(健康保険の運営主体のこと)・市区町村の介護保険課など

医療費や介護費の負担を軽減する制度などをあらかじめ知っておけば、いざというときに焦ったり不安を抱えたりすることなく行動ができるでしょう。

今回、ご紹介した制度をもっと詳しく知りたい、あるいはわからないことがある場合などは、お住まいの地域の地域包括支援センターや、市区町村の介護保険課のHPなどで資料を確認するとよいでしょう。

太田差惠子さん

1993年頃より老親介護の現場を取材。「遠距離介護」「高齢者住宅」「仕事と介護の両立」などの情報を発信。介護とお金の情報にも詳しい。『親が倒れた!親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第3版』、『高齢者施設 お金・選び方・入居の流れがわかる本第3版)』(共に翔泳社)など著書多数。